EH&A fait désormais partie de DGA Group En savoir plus

EH&A fait désormais partie de DGA Group En savoir plus

La désinformation n’est pas un phénomène nouveau, mais son ampleur et sa vitesse de propagation ont radicalement changé. Autrefois limitée à des rumeurs locales ou à des campagnes de propagande traditionnelles, elle circule aujourd’hui à une échelle inédite grâce aux réseaux sociaux et aux technologies numériques.

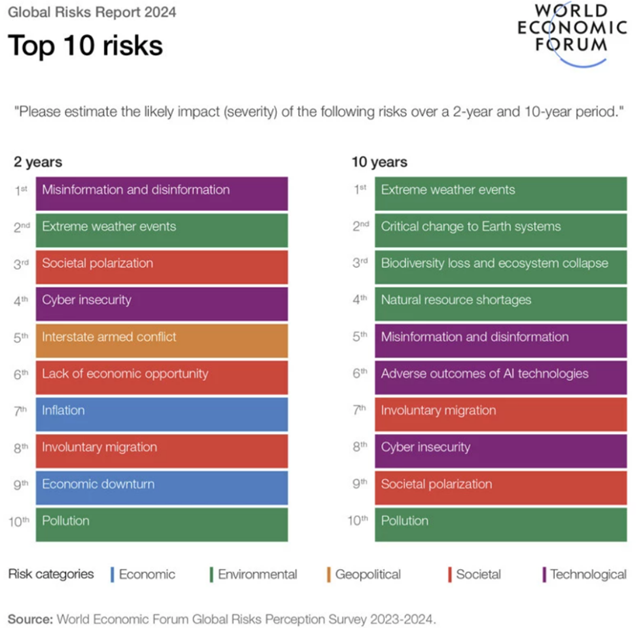

En 2024, le Global Risks Report du Forum économique mondial classait la désinformation parmi les menaces globales les plus préoccupantes, devant les risques climatiques et économiques. Cette inquiétude reflète une réalité : selon le Reuters Institute, plus d’un internaute sur deux a été exposé à de fausses informations au cours de l’année écoulée, et 56 % doutent désormais de leur capacité à distinguer le vrai du faux.

La désinformation est ainsi devenue un risque stratégique majeur, capable de fragiliser la confiance publique et de déstabiliser entreprises et institutions.

La désinformation à l’ère des nouveaux canaux

La nouveauté n’est pas l’existence des fausses informations, mais leur capacité à se propager massivement et instantanément. Un message manipulé peut aujourd’hui toucher des millions de personnes en quelques minutes, sans aucun filtre.

Les réseaux sociaux constituent un puissant catalyseur : ils favorisent les contenus émotionnels et courts, au détriment de la véracité. Selon une étude du MIT, une fausse information circule six fois plus vite qu’une information vérifiée sur X (ex-Twitter), surtout lorsqu’elle suscite indignation ou peur. Les algorithmes, conçus pour maximiser la visibilité, accentuent cette dynamique.

Parallèlement, les technologies d’IA abaissent la barrière d’entrée : avec des outils accessibles, n’importe quel individu peut produire visuels, vidéos ou audios falsifiés de qualité quasi professionnelle. La désinformation n’est plus réservée aux grandes puissances étatiques : elle peut émaner de militants, de groupes criminels, voire de simples particuliers.

Les nouveaux visages de la désinformation

La désinformation contemporaine combine différents formats pour maximiser son impact : deepfakes, montages photo et vidéo, astroturfing (faux mouvements citoyens), fake news et micro-contenus viraux.

Les deepfakes en sont l’exemple le plus marquant. En 2024, le groupe britannique Arup a été victime d’une fraude par deepfake lors d’une visioconférence : un cadre supérieur cloné numériquement a ordonné des transferts frauduleux de 25 millions de dollars. L’affaire a provoqué la démission d’un dirigeant régional et révélé à quel point une telle attaque peut ébranler la confiance interne et externe d’une organisation.

Pour une entreprise, un deepfake peut déclencher une véritable crise : perte de crédibilité, pression médiatique, réactions négatives sur les réseaux sociaux, défiance des investisseurs. L’inaction ou une réaction tardive amplifient ces effets et peuvent durablement altérer l’image de marque.

Des impacts stratégiques pour les entreprises

La désinformation ne relève pas uniquement de la réputation : elle peut avoir des conséquences financières et opérationnelles directes.

Une rumeur ou un deepfake peut donc obliger une entreprise à mobiliser en urgence ses équipes juridiques et communication, avec un impact qui se prolonge parfois plusieurs mois.

Réponses possibles : vers une stratégie intégrée

La désinformation 2.0 est plus qu’un simple “bruit médiatique” : c’est un risque global, stratégique et systémique. En combinant rapidité de diffusion, accessibilité technologique et puissance émotionnelle, elle peut fragiliser en quelques heures la réputation d’une entreprise construite sur des décennies.

• Cartographier les vulnérabilités : identifier les sujets sensibles et les publics cibles les plus exposés.

• Mettre en place une veille renforcée grâce à des outils de détection (IA de repérage de deepfakes, monitoring réseaux sociaux).

• Établir des protocoles de réponse clairs, incluant messages correctifs rapides, canaux de communication multicanaux et implication du top management.

• Former les collaborateurs à reconnaître et signaler les contenus suspects.

• Collaborer avec des partenaires externes (fact-checkers, agences spécialisées, plateformes numériques) pour valider ou rectifier l’information.

• Développer la transparence : multiplier les points de communication officiels, ce qui renforce la crédibilité de l’organisation face aux rumeurs.

À l’échelle nationale, plusieurs dispositifs viennent compléter ces efforts. En France, le service Viginum, rattaché au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), incarne cette vigilance institutionnelle. Créé en 2021, il analyse les ingérences numériques étrangères et les campagnes coordonnées de désinformation. Son enquête “Portal Kombat” (2024) a révélé un réseau de près de 200 sites pro-russes diffusant massivement des contenus manipulés pour influencer l’opinion.

Les organisations ne peuvent plus se contenter de réagir : elles doivent anticiper, intégrer ce risque dans leur gouvernance et investir dans des solutions de détection et de communication adaptées. Avec l’essor de l’IA générative et l’arrivée probable de nouvelles formes de manipulation hyper-personnalisée, la désinformation est appelée à devenir l’un des grands défis stratégiques de la prochaine décennie.