EH&A fait désormais partie de DGA Group En savoir plus

EH&A fait désormais partie de DGA Group En savoir plus

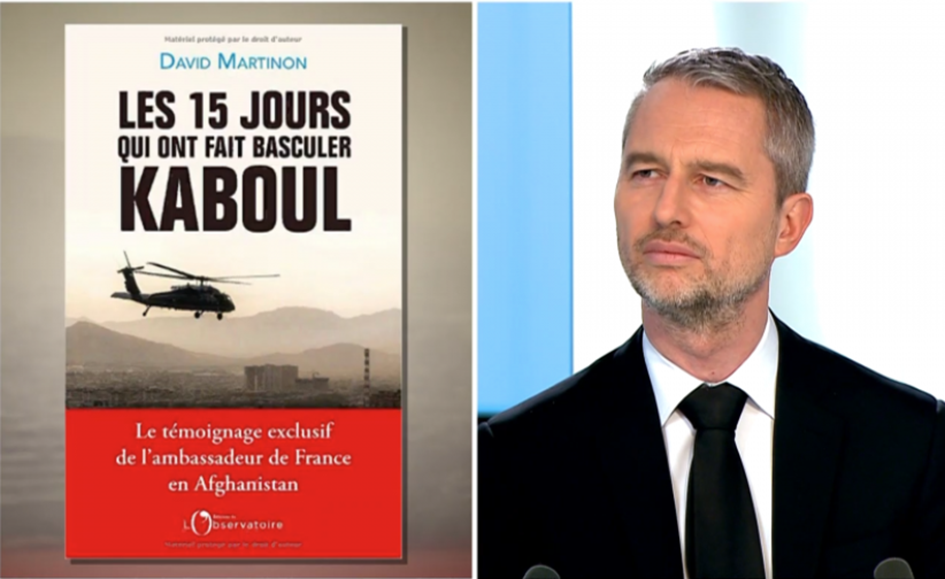

Depuis son bureau à Pretoria, en Afrique du Sud, Monsieur l’Ambassadeur David Martinon a accepté de nous livrer les grandes leçons d’une crise qui a marqué l’histoire : l’évacuation de Kaboul en 2021.

Diplomate de carrière, ancien porte-parole de la présidence de la République et ambassadeur de France en Afghanistan entre 2018 et 2022, il a vécu de l’intérieur l’effondrement du régime face aux talibans en août 2021. Une crise majeure qu’il a dû affronter en première ligne, en organisant l’évacuation de l’ambassade française. Durant notre échange, il revient sur cette expérience de gestion de crise inédite et sur les enseignements qu’il en tire aujourd’hui pour former les ambassadeurs « primopartants » envoyés dans des contextes instables.

Se préparer avant la chute

Quinze mois avant l’effondrement de Kaboul, David Martinon avait déjà commencé à préparer son équipe au scénario le plus pessimiste possible : la chute de la capitale. Là où beaucoup pensaient disposer encore de temps, il choisit de parier sur la lucidité. « On aurait pu m’accuser de pessimisme, voire de catastrophisme. Mais refuser de se préparer, c’est prendre le risque de subir sans pouvoir agir. »

Il explique avoir mobilisé son équipe autour d’une méthode claire : analyse quotidienne, collecte de signaux forts comme faibles, et surtout consultation d’une pluralité de conseillers allant des militaires jusqu’aux politiques en passant par les attachés culturels. Cette hétérogénéité de points de vue et d’expertises lui a permis d’apprécier la situation dans son ensemble. A cette démarche d’observation systémique s’ajoutent les analyses régulières faites par son attaché de défense sur l’état de l’armée afghane que celui-ci qualifie alors de « déplorable ». C’est ce qui le pousse alors, en juillet 2020, à la rédaction d’une note diplomatique qu’il intitule : « Sans le soutien des forces de la coalition, l’armée afghane ne tiendra pas douze mois ».

Il attire aussi notre attention sur une difficulté centrale dans toute gestion de crise : les biais cognitifs.

L’un des plus déterminants, est le biais de conformité. C’est ce mécanisme psychologique qui pousse chacun à se caler sur le comportement du groupe, par peur d’être isolé. À Kaboul, beaucoup de ses homologues se taisaient, persuadés qu’il valait mieux attendre et s’aligner plutôt que d’être celui qui annoncerait une mauvaise nouvelle à sa capitale. Monsieur l’Ambassadeur David Martinon, au contraire, a choisi d’assumer une lecture plus sombre de la situation et d’en rendre compte à sa hiérarchie, quitte à apparaître comme excessivement pessimiste.

En faisant cela, il combat un autre biais important, le biais d’optimisme qui pousse à préférer voir un futur plus favorable et empêche d’imaginer le pire.

Pour réduire l’influence de ces biais et s’obliger à décider avant le point de non-retour, il avait mis en place des « triggering points » : des jalons objectifs fixés en amont, permettant de déclencher des décisions difficiles sans céder à l’illusion que « l’on a encore du temps ».

Mais il rappelle que, pour un ambassadeur, le danger ne se limite pas aux biais cognitifs : il est aussi réputationnel. Le risque n’est pas seulement de se tromper, mais de se tromper seul, ce qui, dans un univers très hiérarchisé, pèse souvent plus lourd que l’erreur collective.

Quand la crise bascule

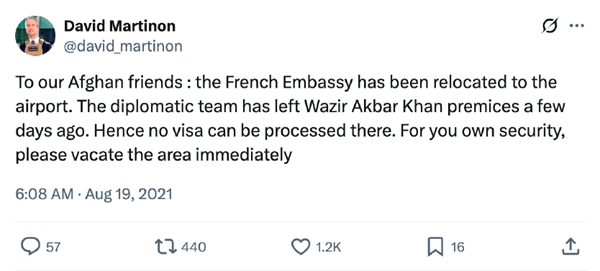

L’été 2021 confirme ses analyses. Les « triggering points » qu’il avait mis en place commencent à être atteints les uns après les autres, ce sont les chutes des différentes capitales régionales. D’abord Kandahar en juillet, puis Hérat et Mazar-i Sharif début aout, la chute de Jalalabad sera le dernier jalon à atteindre pour ordonner l’évacuation : ce qu’il fit le 15 aout au matin.

Face à cette situation, il ne se sent pas submergé. La préparation en amont porte ses fruits : chacun connaît sa mission, qu’il s’agisse de détruire des documents, de sécuriser des zones ou de coordonner des convois.

Son rôle est central : superviser et coordonner l’ensemble de l’évacuation. Mais en tant qu’ambassadeur, il incarne aussi un symbole fort et devient la cible la plus exposée. Sa présence exige la mobilisation d’un grand nombre de militaires et de policiers pour assurer sa protection, autant de forces qui manquent alors pour le reste de l’opération.

Très vite, il comprend qu’il sera plus utile en se mettant en retrait. Il rejoint une base de l’OTAN, située non loin de l’ambassade, ce qui permet d’alléger son dispositif de sécurité. De là, il continue à encadrer l’opération tout en gardant un lien direct avec Paris.

Cette préparation minutieuse fait la différence. Les itinéraires avaient été identifiés, l’aéroport reconnu, les partenaires déjà sollicités. Dans une telle situation il nous affirme qu’être « préparé ne veut pas dire être prêt. En revanche un plan donne une ligne de conduite et permet de garder de la souplesse face aux imprévus. »

Il souligne aussi une réalité souvent oubliée : une crise n’est pas une affaire de quelques heures. « On connaît le début mais jamais la fin. Il faut accepter d’entrer dans une temporalité longue, où l’endurance devient un facteur décisif. »

Les leçons de l’évacuation

L’opération d’évacuation a été largement saluée comme une réussite, tant par les autorités françaises que par la presse internationale : près de 650 personnes avaient pu être exfiltrées avant la chute de Kaboul, et près de 3 000 supplémentaires dans les jours qui ont suivi. Mais pour David Martinon, la véritable mesure de cette réussite ne se limite pas seulement aux chiffres. Elle réside aussi dans la capacité à gérer, chaque jour, un équilibre délicat entre deux impératifs contradictoires : maximiser le nombre de personnes évacuées tout en protégeant une équipe exposée à un risque terroriste croissant.

Au‑delà de ce dilemme quotidien, il souligne plusieurs enseignements majeurs qui ont rendu cette réussite possible.

Au-delà de Kaboul, l’expérience de Monsieur l’Ambassadeur David Martinon illustre une conviction forte : une crise ne se surmonte ni par le hasard ni par l’héroïsme, mais par la préparation, la lucidité et la cohésion.

Anticiper, communiquer, décider vite sans céder à la panique : autant de réflexes qu’il juge indispensables pour tout responsable confronté à l’incertitude. À ses yeux, la véritable leçon de Kaboul n’est pas seulement diplomatique : c’est une démonstration de ce que le collectif peut accomplir lorsqu’il est préparé à affronter l’inattendu.